宇宙からのゲスト

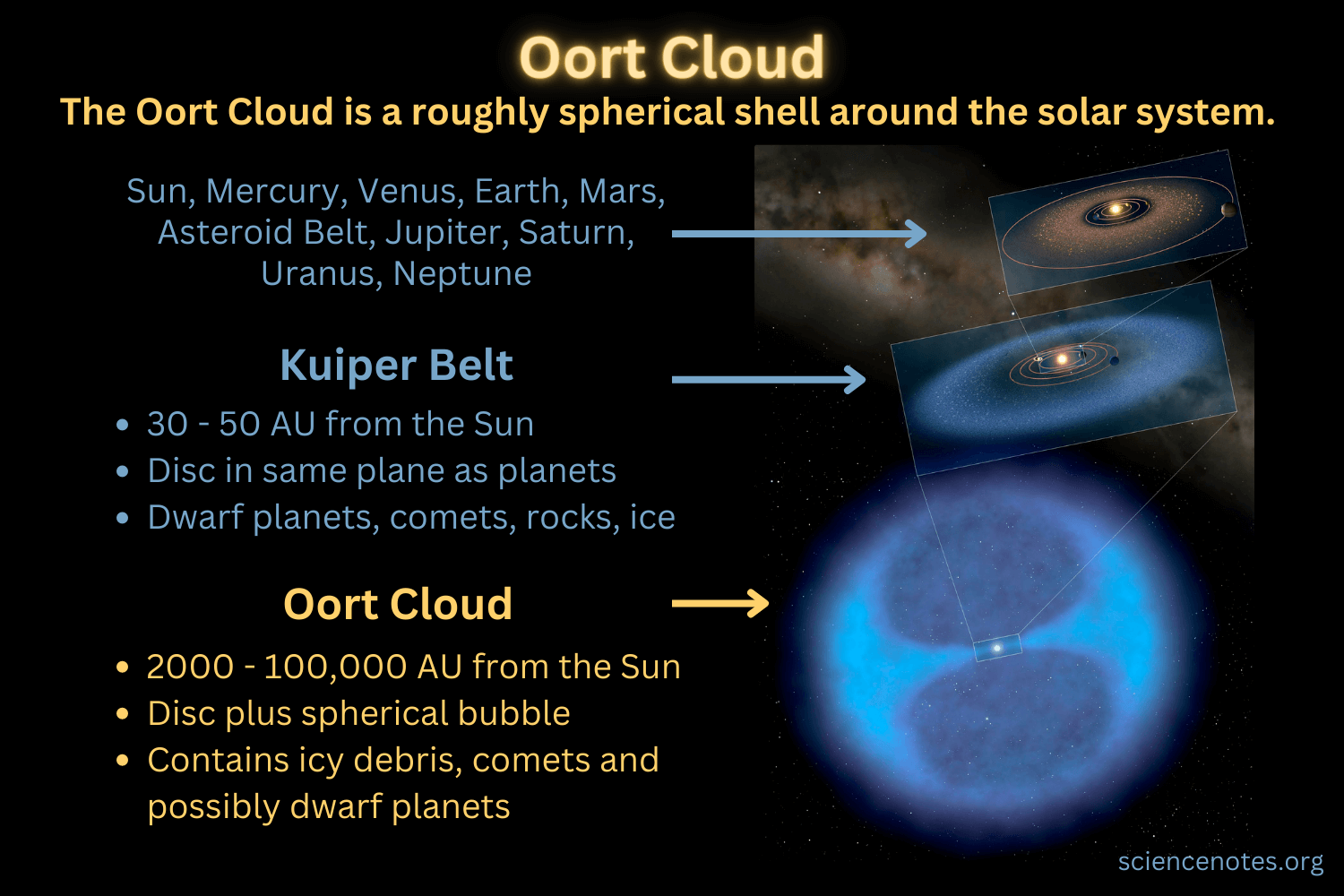

太陽系の外側には「オールトの雲」と呼ばれる領域があり、そこには何億もの氷のかけらが太陽の周りを回っています。時々、重力の影響や衝突でその一部が「内側」へ放り出され、夜空に彗星(すいせい)として現れることがあります。ほとんどの彗星はとても大きな放物線軌道を描き、再び太陽系に戻ってくるかどうかは何千年も先の話です。 ただし、オールトの雲から来る彗星は太陽の「脱出速度」よりも遅いスピードで動いています。参考までに、地球の軌道上から太陽系を脱出するには秒速42km以上の速度が必要です。観測技術により、天文学者たちはこうした彗星の正確な軌道や速度を測ることができます。

現代天文学の歴史の中で、太陽の脱出速度を超えるスピードで飛んでいる天体が確認されたのは、これまでにたった3つだけです。これらは「双曲線軌道」と呼ばれ、唯一の説明は「太陽系の外から飛んできた」つまり「恒星間(こうせいかん)天体」だということです。最初に見つかったのは「オウムアムア」と「2I/ボリソフ」、そして3つ目が今回の「3I/アトラス彗星」です。 現在アトラス彗星は秒速58kmで太陽系に接近中で、12月に地球から2億7千万kmまで近づきます。これは地球と太陽の距離の約1.8倍なので、危険はまったくありません。

最近、このアトラス彗星が大きな話題になっています。SNSなどでは「地球外生命体の探査機では?」といった派手な噂まで飛び交っています。その根拠は、観測されたスペクトル(光の分析データ)がこれまでの彗星とかなり違っているからです。実際、二酸化炭素が非常に多く、水は少なく、表面からは揮発性のニッケル金属が放出されています。さらに軌道も少し特異で、太陽系の平面にほぼ平行に進み、いくつかの惑星のそばを通過する見込みです。そしてサイズもとても大きいのです。これらを「宇宙船では?」と解釈する人もいますが、現実的には「珍しい化学組成を持つ彗星」という可能性が高いでしょう。なぜなら、恒星によって作られる化学環境はさまざまだからです。

この彗星はこれまでの恒星間訪問者よりも早い段階で観測できたため、今後さらに多くの情報が得られるはずです。しかも今後はチリに新しく完成した「ヴェラ・ルービン天文台」のおかげで、こうした天体を見つけるチャンスがぐっと増えます。この望遠鏡はAIを使って南半球の夜空を何度も何度もスキャンし、動いている小さな天体を発見するために作られたのです。今後10年間、次々と新しい恒星間天体が報告されることでしょう。

もちろん、月や惑星は日々動いていますが、実はその背景にある星空も私たちが思っているよりもずっと動的です。ただしそれを見つけるには巨大な望遠鏡と、繰り返しの観測が必要になります。アステロイド(小惑星)や彗星のように、宇宙を旅する面白い天体はまだまだ隠れているのです。